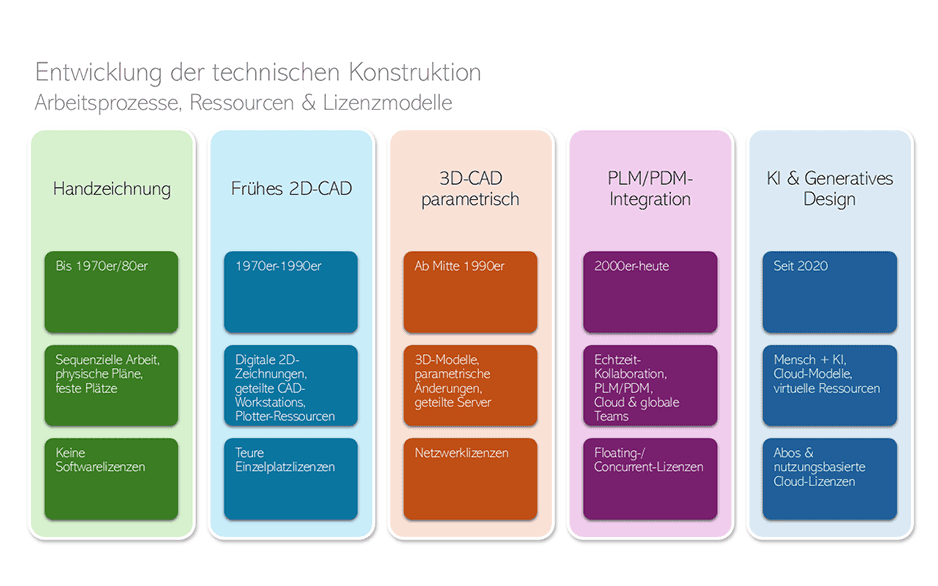

Auf dem OpenLM Summit 2025 diskutierten wir mit unseren Teilnehmern über Lizenzmodelle und ihren Einfluss auf die Arbeitsprozesse von Unternehmen. In diesem Blogbeitrag wollen wir das Thema nochmals aufgreifen und vertiefen. Am Beispiel der Technischen Konstruktion zeigen wir auf, wie sich die Arbeitswelt im Laufe der Zeit verändert hat und welchen Einfluss Lizenzmodelle hierbei spielten und auch heute noch spielen.

Zu den Anfängen – Technische Konstruktion noch ohne Software

Bis in die 1970er/80er Jahre wurde in der Technischen Konstruktion von Hand am Zeichenbrett gearbeitet. Die Arbeit fand in großen Zeichenbüros statt und war in klare Abfolgen gegliedert: So fertigten Konstrukteure Entwürfe an und Zeichner übertrugen diese in detaillierte technische Zeichnungen, worauf die Erstellung von Blaupausen und Normprüfungen folgten. Zeichenplätze waren in der Regel persönlich („Designated Desk“), wobei im Laufe der Zeit geteilte Arbeitsplätze im Zeichensaal („Shared Desk“) zunahmen, insbesondere bei Kopier- und Tuschearbeitsplätzen. Die gemeinsame Nutzung erforderte eine zeitliche Koordination der Plätze.

Einzug der rechnergestützten Konstruktion mit Einzelplatzlizenzen

Bis in die 1990er Jahre ersetzen erste 2D-CAD-Systeme wie AutoCAD das Zeichenbrett schrittweise. Zeichnungen ließen sich durch diese CAD-Systeme nun nicht nur schneller ändern, sondern auch kopieren, skalieren und wiederverwenden. Für Zeichner galt die Bedienung von CAD-Software als neue Kernkompetenz. Erste Netzwerke und Dateiserver ermöglichten den Austausch der digitalen Zeichnungen, wobei die Zusammenarbeit der Zeichner nach wie vor aufeinanderfolgend blieb.

Die CAD-Zeichnungen wurden auf Basis analoger Vorlagen oder digitaler Entwürfe angefertigt und für Freigaben und die Fertigung auf Plottern ausgedruckt. Die CAD-Arbeitsplätze mit ihren mit großen Röhrenmonitoren mussten wegen der teuren Einzelplatzlizenzen ebenso unter den Zeichnern geteilt werden wie die Nutzung der Plotter, weshalb es Plot-Listen und Schichtbetrieb für die CAD-Workstations gab.

CAD-Designer als Team und ihre Netzwerklizenzen

Ein weiterer großer Wandel kam ab Mitte der 1990er Jahre durch Softwaresysteme mit parametrischen 3D-Modellen wie beispielsweise CATIA, Unigraphics, Medusa und Solid Edge. Die neue Software ermöglichte die Konstruktion von 3D-Modellen, aus denen Zeichnungen automatisch generiert werden konnten. Bei Änderungen am Modell wurden aufgrund der anfangs definierten Parameter automatisch alle abhängigen Ansichten und Stücklisten aktualisiert.

Teamarbeit mit Versionierungen

Zudem beherrschten diese Systeme neuerdings Versionierungen, also die systematische Verwaltung und Kennzeichnung verschiedener Entwicklungsstände einer Datei. Dies schaffte völlig neue Arbeitsprozesse, die von Teamarbeit geprägt waren. Es wurde nun parallel an unterschiedlichen Baugruppen gearbeitet, welche später im Gesamtmodell zusammengeführt wurden. Die Rolle des klassischen Zeichners entwickelte sich zum Konstrukteur oder CAD-Designer, welcher stärker in den Entwicklungsprozess eingebunden war.

Schnell kam auch der Einsatz von Product Data Management (PDM)-Systemen wie Windchill und Teamcenter auf, die mit Sperrfunktionen, Versionskontrollen und dem Berücksichtigen von Abhängigkeiten die Arbeit mit Versionierungen effizient, sicher und skalierbar machten.

Leistungsfähige Arbeitsplätze mit Netzwerklizenzen

Die Arbeitsplätze waren leistungsfähige Workstations mit großen Bildschirmen und 3D-Mäusen, welche im Netzwerk miteinander verbunden waren. Über das Netzwerk erfolgte der Zugriff auf zentrale Modell- und Zeichnungsbibliotheken und auf die CAD-Dateien. Über das Netzwerk erfolgte auch die Nutzung der Simulationssoftware als gemeinsam genutzte, teure Lizenz.

Zentraler Lizenzserver verwaltete die Vergabe dieser sogenannten Netzwerklizenzen, was die Arbeitsplatz-Teilung flexibler machte. Die Lizenzen waren nur in ihrer Anzahl begrenzt und wurden damals beworben mit der Argumentation: „So kann das jeder ein bisschen nutzen, dann rechnet sich das auch“.

Durch die Systemvielfalt an 3D-CAD-Systemen und den Einsatz mehrerer solcher Systeme im selben Unternehmen, insbesondere bei Zulieferern, entstand der Beruf des CAD-Administrators, der für die Systempflege und das Lizenzmanagement zuständig war.

Globale Entwicklung mit globalen Lizenzpools

In den 2000er Jahren entwickelten sich Arbeitsweisen, die auch heute noch gängig sind. Die Teamarbeit beschränkte sich nicht mehr nur auf den Bereich Technische Konstruktion, sondern bezog interdisziplinär auch andere Bereiche wie Mechanik, Elektronik und Softwareentwicklung mit ein.

Interdisziplinäre und globale Arbeitsprozesse

Dies wurde möglich durch den Einsatz von Product-Lifecyle-Management (PLM)-Systemen, welche eine Fortentwicklung einfacher PDM-Systeme darstellen und als unternehmensweite Produktdaten- und Prozessplattformen dienen. Ob Entwurf, Produktion, Betrieb, Wartung oder auch Entsorge – die zugehörigen Arbeitsprozesse laufen über ein gemeinsames PLM-System. Auch Freigabe- und Änderungsprozesse hängen daran.

Auch ist die Zusammenarbeit nicht mehr auf ein lokales Netzwerk beschränkt. Ganz im Gegenteil, die Konstruktionsteams und die interdisziplinären Teams sind oft global verteilt und arbeiten in Echtzeit miteinander. Dies erfolgt parallel mit Sperrmechanismen via VPN oder auch gleichzeitig am gleichen Modell via Cloud-CAD-Systemen.

Individuelle Softwarenutzung nach Bedarf

In den Anfängen war Software meist nur als Ganzes verfügbar. Erweiterungen waren oft physikalische Add-ons (Dongles). Mitte der 1990er Jahre wurden erstmals Module für bestimmte Softwarefunktionen separat angeboten, was über Dongles oder Lizenzdateien geregelt war. Nun wurden diese in noch kleinere Features aufgeteilt und Lizenzserver wie FlexLM ermöglichen seither eine leichte Freischaltung dieser Features bei Bedarf.

Globale Lizenzpools mit optimierter Lizenzverwaltung

PLM-, CAD- und Simulationssoftwareprodukte werden von Unternehmen üblicherweise mit Netzwerklizenzen erworben. Inzwischen ist diese Bezeichnung allerdings veraltet und man spricht von Floating- bzw. Concurrent Lizenzen. Die Lizenzen bieten durch einen zentralen Lizenzpool globalen Zugriff und werden über einen zentralen Lizenzserver verwaltet.

Für die Verwaltung der Softwarelizenzen sind in der Regel Lizenzmanager oder Software Asset Manager zuständig. Sie unterstützen bei Vertragsverhandlungen und Lizenzverlängerungen, entwickeln und optimieren Lizenzmanagementprozesse und erstellen Analysen und Berichte über die Lizenznutzung.

Sind auch Lizenzmanagementsysteme im Einsatz, so kann auf Basis von Nutzungsanalysen der Softwarebedarf festgestellt und damit Über- und Unterlizenzierung vermieden werden. Dies sorgt für Kosteneffizienz bei gleichzeitiger Wahrung der Produktionsfähigkeit, insbesondere, wenn das Tool neben dem reinen Monitoring von Lizenzen auch Funktionen zur Automation und Steuerung der Softwarelizenzen mit sich bringt.

„Haben ist besser als Brauchen“

Trotz ihrer vielen Vorteile haben Lizenzpools auch ihre Tücken. Frei nach dem Motto „Haben ist besser als Brauchen“ ziehen sich Nutzer meist die beste Lizenz, die sie eventuell benutzen könnten, unabhängig davon, ob sie diese dann auch wirklich benötigen. Das heißt, sie ziehen sich Lizenzen mit bestimmten Features, die sie im Laufe des Tages womöglich benötigen könnten, während diese dann im schlechtesten Fall gesperrt sind für diejenigen Kollegen, welche diese tatsächlich benötigen.

Der tatsächliche Bedarf ist für Lizenzmanager in der Regel nicht ersichtlich. Allerdings lassen sich beispielsweise Idle-Times erkennen und Lizenzmanagementsysteme können diese Lizenzen dann wieder Auschecken und in den Lizenzpool zurückführen. Für Lizenzen, die sich entsprechend dem neusten Trend in einem Cloud-Lizenzpool befinden, ist die Zuweisung nach tatsächlichem Bedarf aber noch schwieriger.

Innovative Technik, herausfordernde Lizenzmodelle

Die neusten technischen Trends der letzten Jahre verändern die Arbeitsprozesse der Technischen Konstruktion weiter. Der Einsatz dieser Trends ist jedoch stark branchenabhängig und kommt eher in Hightech-Branchen wie der Luft- und Raumfahrt vor.

Technische Trends in der Technischen Konstruktion

Zu den Trends zählen browserbasierte CAD- und PLM-Systeme in der Cloud, KI-gestützte Konstruktion – zum Beispiel bei der Variantenableitung und der Materialwahl-, sowie Generatives Design, bei dem der Konstrukteur nur noch Zielvorgaben und Rahmenbedingungen definiert und Algorithmen optimierte Geometrievarianten liefern, was insbesondere für die additive Fertigung und den Leichtbau von Relevanz ist.

Die durchgängige digitale Repräsentation eines Produkts (Digital Twin) und eine zunehmend agile Produktentwicklung beeinflussen die Arbeitsprozesse ebenfalls. In sicherheitskritischen Bereichen oder der Serienentwicklung finden häufiger Simulationen bereits parallel zur Konstruktion statt. Eine zur Konstruktion parallele Fertigungsplanung kommt ebenso öfters vor.

Der Bruch in den Lizenzmodellen

Das Hinzubuchen von Softwarefeatures und -modulen nach Bedarf ist inzwischen Standard in der Konstruktion. Seit 2010 hat sich die Nutzung von Lizenzpools in Unternehmen zunächst lokal, dann global durchgesetzt. Unternehmen haben sich daran gewöhnt, dass ihre Arbeitsprozesse in der Konstruktion durch die Lizenzteilung flexibel bleiben und sie dennoch kosteneffizient agieren können.

Umso schwerer tun sich Unternehmen mit dem neusten Trend der Softwarehersteller, Lizenzen nur noch im Modell Cloud-only anzubieten. Die nutzungsabhängigen Lizenzmodelle mit Token- bzw. Credit-Systemen haben zwar ebenfalls stark zugenommen, stellen Unternehmen jedoch nicht vor solch große Herausforderungen wie die Cloud-basierte Lizenzierung, da diese in der Regel exklusiv an einen registrierten Nutzer gebunden ist (Named-User-Lizenz).

Die Einschränkung durch Named-User-Lizenzen

Für Unternehmen ist die Bindung an Named-User-Lizenzen eine massive Einschränkung. Es bedeutet für sie, dass ihre Mitarbeiter nur noch die Aufgaben bewältigen können, für die sie explizit einen Lizenzzugriff erhalten. Dies greift schwerwiegend in die Arbeitsprozesse ein. Sei es nun Urlaubsvertretung, Teilung von Aufgaben, Antrainieren neuer Kollegen – ohne einen Lizenzpool lassen sich viele der bisherigen Prozesse so nicht mehr umsetzen.

Eine fixe Zuweisung weiterer Lizenzen für Personen, die diese nur gelegentlich benötigen, wäre für das Unternehmen viel zu teuer. Dies betrifft beispielsweise auch Angestellte, die in Altersteilzeit gehen möchten – aus betriebsrechtlicher Sicht kritisch, aus finanzieller Sicht aber auch. So schränkt dieses Lizenzmodell Firmen nicht nur massiv ein, es macht das Lizenzmanagement selbst auch viel aufwendiger, da die Zuweisung von Lizenzen meist manuell erfolgen muss.

Wir können nur hoffen, dass sich hier bald ein Gegentrend entwickelt. Der Arbeitsprozess sollte ja nicht von der Lizenzierung abhängig sein, sondern die benötigte Lizenz vom Arbeitsprozess.